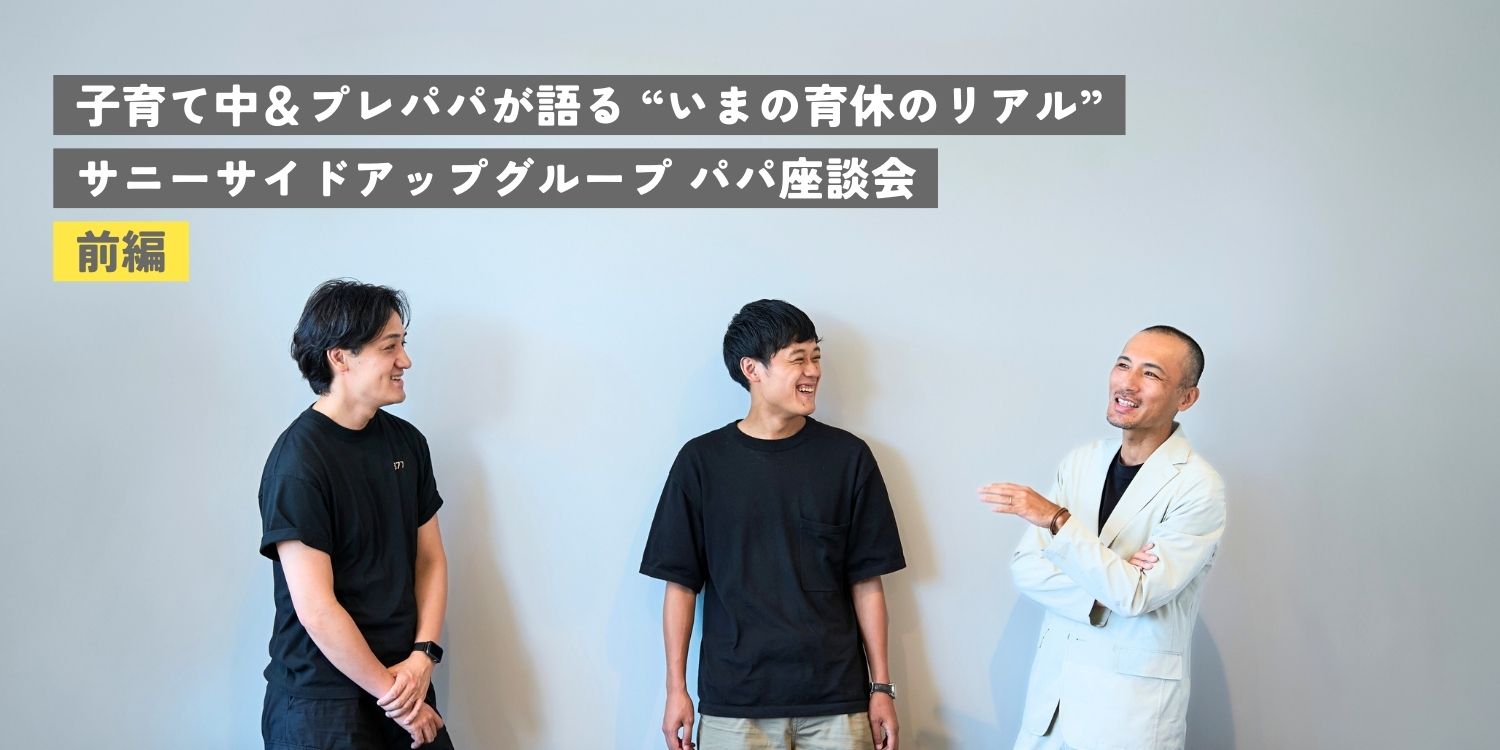

子育て中&プレパパが語る“いまの育休のリアル”|サニーサイドアップグループ パパ座談会 前編

幅広い商品やサービスのPR・コミュニケーションを手がけるサニーサイドアップグループは、2025年、コアタイムを完全に廃止したスーパーフレックスタイム制をグループ全社に導入しました。

個性豊かなメンバーが“たのしいさわぎ”をおこすには、一人ひとりに合った働き方・生き方ができるような環境整備が必要不可欠。プライベートで得た知識がアイデアにつながることもあるため、高いパフォーマンスを発揮するためには、私的な時間の充実も大切です。

育児休業も、多様な働き方を支える制度のひとつ。厚生労働省の調査によれば、2024年度の男性の育休取得率は、前年度比10.4ポイント増の40.5%にのぼるといいます。

つまり、働く男性の5人に2人が育休を取得する昨今。サニーサイドアップグループでは、希望すれば役職を問わず誰でも育休を取れる環境が整っており、取得数も近年は増加傾向にあります。

今回は、育児休業を経験したメンバー2名とこれから育児休業を取得する予定のメンバー1名の計3名で、働くパパたちの座談会を実施。育児と仕事の両立に関する本音を、前後編に分けてお送りします。

前編となる今回は、育児休業に対する本音や取得当時の働き方などについて語り合いました。

サニーで働くパパのワークスタイルとは?

――みなさんは現在、どのようなお仕事をしているのでしょうか。これまでの経験とともに教えてください。

鶴薗:わたしは4局2部の部長を務めています。マネジメント職なので、メンバーの業務やコンディションの管理、新規提案のアイデア出しのサポートを行いつつ、クライアント担当としても日々業務にあたっています。

サニーサイドアップには新卒で入社し、今年で入社11年目になります。入社当初はメディアリレーション部(現ソーシャルリレーション局)に3年ほど在籍し、メディアプロモートに関する知見を蓄積した後、現在所属している4局のようなクライアント担当となる部署に異動しました。

パブリックリレーションズ事業本部/4局/2部 部長 鶴薗 智樹(つるぞの ともき)

清水:2016年にキャリア入社し、現在は経営戦略局 経営企画・マーケティング室の副室長としてリード顧客の開拓・関係強化に取り組んでいます。

入社後8年間ほどはプランナー職をしていましたが、コミュニケーションプランナーとして培った企画の整理力を、当社のマーケティングというミッションに活かせば面白い化学反応が起こると思い、昨年度から現在の部署に挑戦しているところです。

前職は広告代理店でキャンペーンなどの企画・実施をしていましたが、より提案できるソリューションの幅が広く、社会に対してダイレクトに働きかけられる仕事に取り組みたいと考えてサニーサイドアップに転職しました。

経営戦略局/経営企画・マーケティング室 副室長 清水 拓磨(しみず たくま)

原島:わたしは2局2部に所属しています。2023年9月のキャリア入社なので、もうすぐ丸2年になります。

サニーサイドアップへの転職以前には、バリスタやコーヒー焙煎士として働いていました。そこで新店舗立ち上げの際に広報担当となり、SNSやメディアを通じた集客の必要性を実感したことからPRに興味を持ち、これが現職へ転職するきっかけとなりました。

パブリックリレーションズ事業本部/2局/2部/グループ1 原島 康太(はらしま こうた)

――鶴薗さんと清水さんは既にお子さんのいるパパ、原島さんは間もなくお子さんが生まれるプレパパとのことですが、最近はどんな働き方をしていますか。

鶴薗:コアタイムなしのスーパーフレックスタイム制になったので、以前に増して自分の裁量で柔軟に働けるようになりました。

今は妻が産後休業中で、家庭では妻にサポートしてもらっているところが大きいものの、出社のタイミングやミーティングの時間を調整し、保育園の見学をしてから出勤するといったこともできています。部内では、わたしを含めたメンバー同士でそれぞれの事情を配慮して、いろいろな場面で尊重し合って働けています。

清水:2人の子どもを保育園に送るのはわたしの担当です。毎朝子どもたちを起こしてご飯を食べさせ、着替えて保育園に送り届けると朝9時頃。その後に出社しています。

出社した方が仕事のスイッチが入るタイプではありますが、リモートワークの日もあります。常に意識しているのは、どれほど忙しくとも子どもが就寝する22時くらいまでには帰宅して「おやすみなさい」と言うこと。鶴薗と同様に、自分のバランス感覚で自由度高く働けていると感じています。

原島:わたしは自宅が職場からやや遠く、最寄駅からもさらに離れているので、出社とリモートワークとを選べる環境がとてもありがたいです。

朝早く出て夜遅く帰るとなると、どうしても家族の時間の確保が難しく家庭での役割に手が回らなくなってしまいがちですが、在宅勤務時にはこの問題が解消されて非常に助かっています。もちろん、メンバーと対面でコミュニケーションできない分、報連相のスピードを出社時より意識するなど、工夫は必要だと思います。

――清水さんと鶴薗さんはパートナーのご出産に合わせて育児休業を取得したことがあるそうですね。

清水:わたしがお休みを取ったのは5年前のことで、社会制度としての「育児休業」にあたるものだったかは分からないのですが…。先輩がご家族の出産に立ち会うために何日かお休みを取られていたので、「そういうことができる会社なんだ」という認識がごく自然にありました。

妻は九州での里帰り出産だったのですが、当時の上司に相談したら「行ってきていいよ」と快諾してもらえました。遠方ということもあり、それならばと1週間ほどのお休みをいただきました。社内で前例があったので、まとまったお休みが取りやすかったように思います。

鶴薗:わたしは3週間の育児休業でした。取得した理由はシンプルで、出産に立ち会いたかったのと、命がけで出産する妻のために自分にできることはしたいと思ったから。

もちろん迷いもありました。クライアントにも社内のメンバーにも迷惑をかけるのではないかと、いろいろと思うところはあったんです。しかし、予想に反して周囲の反応はとてもポジティブで、本当に恵まれていると感じましたね。

――原島さんは、まさにこれから育児休業を取る予定だそうですね。

原島:はい。子どもができたタイミングで自然と育休を取ろうかというマインドになれたのは、「育休取る? 何の心配もいらないよ」というサニーサイドアップの空気や文化があったからだと思います。

今のところ、妻の産後1ヶ月半くらいはお休みしようと考えています。準備としては、人事と上長・チームメンバーへの相談、クライアントへのご説明、社内での引き継ぎをしっかりするといった、当たり前のことくらいでした。

逆に少し不安になるくらいスムーズでしたね(笑)。

育児休業の間は仕事を気にせず、家庭に集中

――育休を取ったことのあるお二人は、原島さんを含めこれから取得を考えている人へのアドバイスなどはありますか?

鶴薗:出産や育児に関しては、調べることが本当に多くて…。なかには、かなり調べないとたどり着けない制度が少なくありません。助成金のような公的補助にも自治体によって差があるので、それを調べて管理することは夫の役割だとわたしは思っています。出産後の妻は自身のケアを含めてそれどころではないですからね。

この期間くらい、仕事のことはひとまず置いておいて、しっかり家庭のことに集中するのがいいんじゃないかな。

清水:同感です。わたしも産後の妻を少しでもサポートしようと着替えや食事の準備などの家事をいろいろと選んでやっていたつもりでしたが、妻側から見ると「ピントがずれていることが多かった」と指摘されました…(笑)。「あれこれするよりそっとしておいてほしい、一人の時間が欲しい、ただゆっくり休ませてほしい」と。

「一人の時間が欲しいから、少しの時間でも子どもと散歩でもしてきて」というのが妻が本当にわたしに望んでいたことだったんです。

育休中は、妻が求めている距離感を察して、一人の時間を確保してあげられるようなサポート方法に切り替えていきました。それに気付いて実践できるまでに至ったのは、「育休」という家庭に集中する時間を持てたからだと考えています。

鶴薗:わたしも妻からひたすら「もっと育児に対する解像度を上げて!」と言われてしまいました。夫として、父として、「妻を支えて家やお金のことをしっかりしないと」と考えていたのですが、それ以上に生まれてすぐの子どもが今どういう状態で、次にどういうことが起きるのかを考え、そのために逆算して動いてほしいということでした。

以前は街中で小さなお子さんを見かけても何歳かまったくわからなかったけれど、自分の子どもが生まれてからは「2歳くらいかな」と見当がつくようになったのも、育児の解像度が上がった結果かなと思います。

ただお世話に関しては、わたしよりもはるかに下調べしてきた妻には到底かないません。授乳をはじめ、妻にしかできないことがたくさんあります。

わたしと妻の場合は、下手に妻ができることに手を出して煩わせるよりも普通の家事をする方が合っていたようです。元々家庭内で家事分担していたので、その比重を変えました。

清水:ビジネスシーン以外で「解像度を上げろ」って、初めて聞いたかも(笑)。

原島:パートナーが求めるものがそれぞれ違うので、コミュニケーションをとりつつしっかりと見極めたうえで協力していくことが大切なんですね。育休中は、とにかく家事をやろうというくらいしか考えられていなかったので、わたしも解像度を上げていきます!

パパ&ママのメンバーを支える文化が定着

――子育てしながら働くことについて、一緒に働くメンバーのサポート体制や職場の雰囲気はいかがでしょうか。

鶴薗:部内のメンバーがすごくカバーしてくれていると常々感じます。子どもが生まれた当時の上長も現在の上長も、共通して「家庭優先で育休はぜひ取ってくれ」というスタンスでした。

実は、マネジメント職に就くずっと前には、「育休を取得するよりも働いて家庭に貢献するべきだ」と考えていた時期もあったんです。サニーサイドアップの、仕事も家庭も大事にする姿勢がメンバーにしっかりと伝わっているからこそ、今の育休を取りやすい雰囲気につながり、実際にわたしも思い切って取得に踏み出せたのだと思います。

清水:世の中全体としても、職場環境が良くなっている実感はありますね。象徴的な変化だと感じていることは、出産を機に退職する女性メンバーがほぼいなくなったこと。前職にいた10年前には出産で退職される方は当たり前にいらっしゃったけれど、最近はほとんど聞かなくなりました。

社内でもオンラインミーティングやリモートワークなどの新しい働き方が浸透しているので、産休・育休から復職した人をより受け容れやすくなっていると思います。周囲のメンバーがパパ&ママメンバーをサポートしようという共通認識が醸成されたことも、大きな変化のひとつですね。

原島:わたしの直属の上司は、育休からの復職後に時短勤務をされていて理解のある方なので、子どもができてからもいろいろと相談しやすい環境でした。その方以外にもパパやママの上司が多く、子育てと仕事の両立に関して理解を示してくださる方ばかり。だからこそ、安心して育休を取得することができます。

そういう環境で働けることに、すごく感謝しています。

部署もポジションもパパ歴もそれぞれ異なる鶴薗、清水、原島。

普段から用意周到な鶴薗と清水でさえ、すべてが想定通りとはいかないのが育児の難しさ。

後編では、働くパパ&ママのためのサニーサイドアップグループのサポート体制、そして働くパパとしての3人の展望について語ってもらいました。

次回もぜひお楽しみに!