PRパーソン目線で歩く大阪・関西万博|「未来の都市」パビリオンをはじめとした現場体験レポート

2025年4月に開幕した大阪・関西万博。世界中から注目を集めるこの大規模イベントは、閉幕が迫る中、ますます盛り上がりを見せています。9月に入り、夏の猛暑もやっと落ち着きはじめ、快適に歩いて回ることができるようになりました。

サニーサイドアップは、この万博において複数のプロジェクトのPRを手がけています。そのなかでも2024年7月から2025年4月の開幕までのPRを戦略的に実施した「未来の都市」パビリオンを中心に、広報の現場を知るPRパーソンとして、わたし藤村が第三者目線で会場を歩きながら気づいたことをレポートします。

パビリオン展示だけでなく、会場運営や情報発信の仕掛けにも焦点を当て、万博におけるPRの役割を考えていきます。

会場を歩いてみた体験レポート&PR視点での気づき

会場となる大阪・夢洲に足を踏み入れると、まず圧倒されるのはそのスケール感と熱気です。国や地域、企業の多様な展示が一堂に集まり、それぞれが「未来社会のショーケース」として来場者を迎えていました。歩くだけでワクワクする空間でありながら、会場全体が巨大な実験場のようにも感じられました。

万博会場のシンボル「大屋根リング」もやはり大迫力。実はこの設計を手がけているのは、建築家の 藤本壮介さん。藤本さんといえば、サニーサイドアップが主催した2017年の「CRAFT SAKE WEEK at Roppongi Hills」の会場デザインも担当しており、桜が咲き乱れるようなダイナミックな空間演出で大きな話題になりました。

わたしは事前にTikTokとWeb記事を使い分けてリサーチしたのですが、よく取り上げられていたパビリオンは、やはり現地でも大人気。来場者の注目度とSNS・メディアでの拡散力が直結していることを実感しました。実際に成功しているパビリオンの共通点する要素を整理すると、大きく3つ。

- わかりやすさ:テーマや展示が一目で理解できるシンプルさ

- 参加者を巻き込む仕掛け:没入型・体験型・インタラクティブな要素

- SNS拡散を意識した演出:思わず写真や動画を撮りたくなるデザイン

これらはまさにPRの基本原則であり、巨大イベントにおいても「伝わる工夫」と「拡がる仕掛け」が来場者体験と情報発信を強力に後押ししていることを改めて実感しました。

情報を一方向に流すのではなく、体験を通じて来場者自身が「伝えたくなる」仕掛けをつくることこそが、来場者満足度の向上と情報拡散の両立につながっているのだと思います。

「未来の都市」パビリオン レポート

博覧会協会と日本を代表する企業・団体12者が共創する「未来の都市」パビリオンは、万博のなかでも注目を集める存在です。サニーサイドアップは、2024年7月から開幕までのPRを戦略的に実施しました。4回に分けて継続的にメディア向けイベントを実施することで、一般消費者だけでなくメディアの関心も高めてきました。

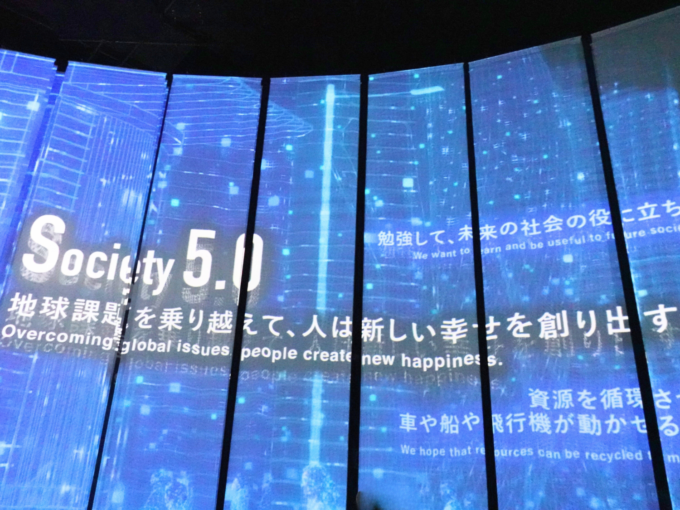

年間4回のイベントで、TV34件含む約1,960件の露出を獲得。また、開幕1ヶ月前というメディアの期待が高まるタイミングで、ほかのパビリオンに先駆けて行ったプレスプレビューでは、TV9社含む約150名のメディアの誘致に成功しました。本パビリオンのキャッチコピーは「未来の発明」。Society 5.0が描く「幸せな都市」の姿を、多角的な展示を通じて来場者に問いかけていました。

建築そのものが「未来社会の実験場」になっている点も特徴的です。外壁には”世界初”の「光触媒メッシュ膜」を採用。太陽光で排気ガスなどの有害物を分解する空気浄化機能や、雨水で自ら汚れを洗い流す自己浄化機能を備えているんだそうです。すごくないですか…?

さらに白色メッシュにすることで遮熱効果、二重構造による断熱効果によって、”エネルギー消費削減”にも貢献しているとのこと。

また、会場の床やベンチには、CO2を吸収・固定する「CARBON POOLコンクリート」を使用。森のグリーンカーボンや海洋のブルーカーボンに続く“第三の吸収源”として注目されているそうです。他にも、建設時に余った生コンクリートをリサイクルするなど、循環型社会の実践例としても体感ができました。

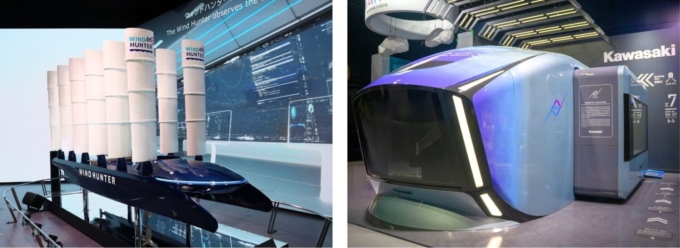

内部展示も見応え十分です。時空を超える「40億年・幸せの旅」をテーマにしたアトラクションや、未来との対話をテーマに2035年の暮らしを描いたアトラクションなど、没入型の体験が続きます。川崎重工業の未来の公共交通システム「ALICE SYSTEM」公共交通システムや、商船三井の風力で航行する「ウインドハンター」、クボタの未来の“食と農業”の研究所など、各者の特長を社会課題解決のストーリーに落とし込んでいました。

個人的に心を掴まれたのは、川崎重工グループが大阪・関西万博「未来の都市」で披露する全く新しいパーソナルモビリティ 「CORLEO(コルレオ)」。ライオンを思わせるフォルムの四足歩行マシンなのですが、シンプルに「これ、欲しい…!」と直感で思ってしまいました。

コンセプトは「移動本能」。人間には「移動することで幸せを感じる仕組みが遺伝子レベルで備わっている」という研究や、「未知の場所に足を運ぶことで脳が刺激され活性化する」という知見があります。CORLEOはそんな本能を解き放つために生まれた、新カテゴリーのモビリティです。

ロボティクスがもたらす4脚の悪路走破性に加え、モーターサイクルで培った操縦性と安定性を併せ持ち、まさに“Fun to Ride”の精神を体現。ライダーの重心移動で直感的に操作でき、マシンがサポートしてくれるので、山岳や水場といったタイヤでは難しい地形も初心者でも安心して走行できるのだそう。さらに水素を燃料にする仕組みを取り入れ、未来のエコモビリティの姿も示しています。

山々を駆けのぼり、澄んだ空気を吸い込み、目の前に広がる絶景を全身で感じる。まるで動物にまたがって自然を駆け巡るような体験を想像すると、ワクワクが止まりません。

本パビリオンが際立っているのは、展示が単なる技術紹介にとどまらず、来場者を能動的に参加させるデザインになっていることです。

来場者は「見る」だけでなく「感じ、考え、選ぶ」プロセスを通じて展示と関わり、自分自身の未来像として“自分ごと化”できるよう設計されていました。

その他パビリオン

「未来の都市」パビリオン以外にも、魅力的な展示が数多くありました。

◾️オーストラリアパビリオン

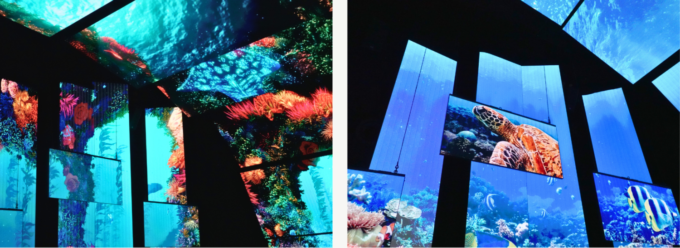

オーストラリアパビリオンのテーマは「Chasing the Sun ― 太陽の大地へ」。展示は大地、空、海の3エリアで構成されており、日本の約20倍の国土を誇るオーストラリアの自然をぎゅっと凝縮して体感できるパビリオンです。

館内に一歩足を踏み入れると、まず出迎えてくれるのはユーカリの森を再現したエリア。屋内であることを忘れるほどのスケール感で、壁一面の鏡張りが森を無限に広がっているようでした。

先住民たちが雨期の訪れの目安にする、「エミュー形の星座」が浮かぶ空のエリアを抜けると、360度を囲む大型スクリーンの海の空間へ。オーストラリア全土を太陽とともに旅する映像が、壁面と天井いっぱいに映し出されます。

超高画質のモニターに映るオーストラリアの情景がとにかく美しかった…!立体音響や風の演出が合わさり、非常に没入感がありました。

◾️三重県ブース

9つの府県が参加する関西パビリオンに出展する「三重県ブース」は、「出会う」、「知る」、それに「旅立つ」の3つにゾーンが分かれています。

まず「出会う」のゾーンでは、全長約8メートルの「時のトンネル」が登場。鈴鹿サーキットや伊勢市の夫婦岩など、県内の景色が次々と映し出され、小旅行を体験できました。

「知る」のゾーンでは、県を5つのエリアに分け、パネル映像で魅力を紹介するだけでなく、触ったり匂いを嗅いだりと“五感フル稼働”の仕掛けがありました。壁の引き出しを開けると、1.5メートルの実物大オオサンショウウオの模型や、日本一硬いと言われる忍者ゆかりの「かたやき」せんべいなどが展示されていました。

最後の「旅立つ」ゾーンでは、タッチパネルで県内200以上の観光施設情報をチェックでき、さらにコンシェルジュさんが来場者の興味に合わせたプランを提案してくださいました。このほか三重県ブースでは、期間限定の特別展示もあり、内容が入れ替わるため、リピーターも飽きない工夫がされていました。

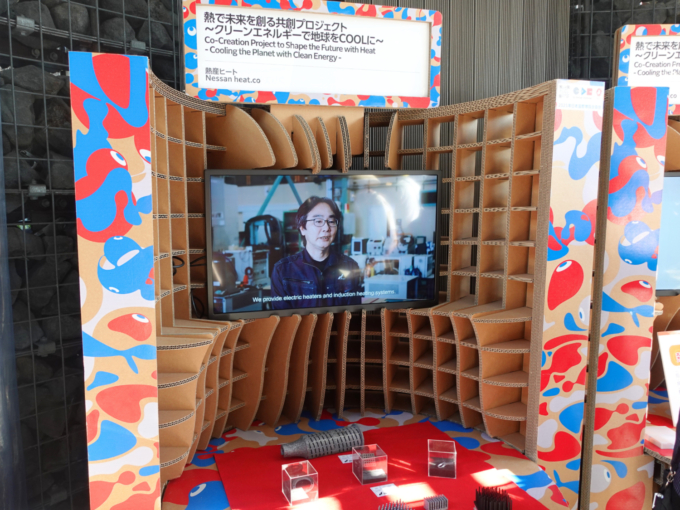

◾️フューチャーライフヴィレッジ(FLV)

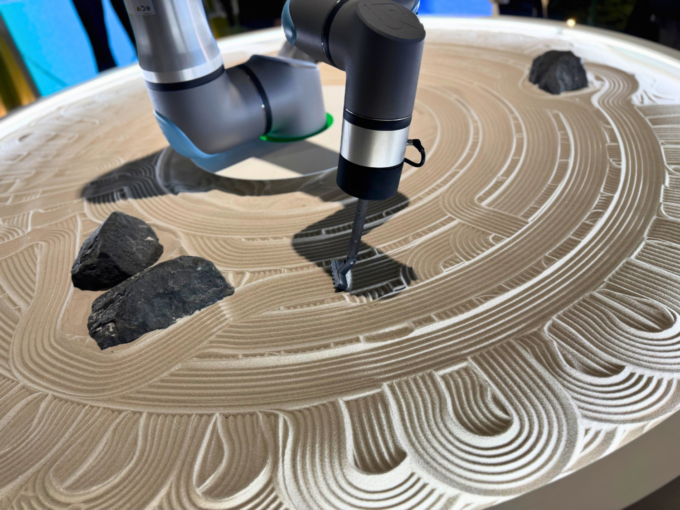

フューチャーライフヴィレッジ(FLV)は、「未来の暮らし」と「未来への行動」をテーマに、多様な参加者が集い、展示や対話を通じて共創を体感できるパビリオン。

会場では、JAXAや内閣府などの大きな組織から中小企業や小さな団体まで、多様な参加者による「未来の食・文化・ヘルスケア」に関する展示や体験が繰り広げられています。参加者自身が未来への行動を宣言する「TEAM EXPOパビリオン」や、世界の課題を解決する25の優れた取り組み「ベストプラクティス」の紹介もあり、社会課題への多様なアプローチを学ぶことができます。

パビリオンで使用されている什器や備品にも、デザイン×ものづくりで日本の新しい価値を世界に広げることを目的に多様な事業所が共創しながら作り出した再生素材を使用したベンチや棚などを採用。建物自体も雨水を循環させて冷却するなどのサステナブルな設計が随所に施され、未来の社会の姿をリアルに感じられる場所となっています。

◾️EUパビリオン

最後に訪れたのはEUパビリオン。欧州連合(EU)と日本の関係は1959年に始まり、それ以来、両者は平和と民主主義の推進、人権の尊重、公正な貿易の促進など、幅広い分野で緊密に連携してきました。近年では気候変動対策やデジタルトランスフォーメーションの推進にも力を入れており、これらは大阪・関西万博のテーマである「未来社会のデザイン」とも深く結びついています。

パビリオン全体は「新欧州バウハウス」の理念に基づいてデザインされており、コルク素材のソファやコーヒーかすを再利用した鉢カバーなど、本来であれば廃棄される素材を活かした環境にやさしい空間づくりが印象的でした。未来を意識したサステナブルなデザインに触れられるのも、このパビリオンならではの魅力だと感じました。

会場を支える“現場力”に学ぶ

また印象に残ったのは、ゴミ分別の徹底です。会場には多くのゴミ箱が設置され、さらに各ゴミ箱にはスタッフが常駐。来場者に分別方法を丁寧に案内していました。

ゴミ一つ落ちていない会場運営

道端にゴミが落ちていることはなく、分別を“指導”するスタッフの姿は、まるで「ゴミ分別師匠」。その徹底ぶりは、来場者だけでなく運営スタッフ自身も生活習慣として根づくほど分別意識が高められているのではと感じました。それだけでなく、会場ではスタッフ一人ひとりの“自分の与えられた仕事を真っ直ぐ全うする姿勢”が際立っていました。一つひとつの対応に安心感があり、「万博に来てよかった」と思わせる力がありました。

個人的に何より感動したのが、帰りのタクシー乗り場のオペレーション。シャトルバスが満車でタクシーを選んだところ、目の前には長蛇の列。しかし驚くほど行列の進みが早いのです。理由は、タクシー待機車両の数だけではありませんでした。そこには、拡声器を片手に場を仕切るスタッフさんの存在がありました。

そのスタッフさんは、タクシー運転手、誘導スタッフ、そしてお客さんそれぞれに瞬時に的確な指示を飛ばし、全体の流れをコントロールしていました。特に印象的だったのは、運転手さんに対して細やかに指示を出し、スムーズに乗降を促していたこと。結果として行列がみるみる解消され、来場者のストレスは最小限に抑えられていました。

この光景は、まさに”現場対応力の教科書”。予想外の状況が次々に起こるPRの現場においても、冷静に全体を見渡し、関係者に適切な指示を出す力が求められます。万博スタッフの姿から、改めて「現場を動かす人の存在」が成果を左右するのだと学ばされました。

未来社会をつなぐ、PR・コミュニケーションの力

今回の大阪・関西万博を歩いて感じたのは、PR・コミュニケーションの持つ大きな役割です。

- 社会との接点をつくる

- 誤解を防ぎ、正しい理解を促す

- 複雑なテーマを“体験”として届ける

こうした役割が、国際イベントの成功に欠かせないことを改めて実感しました。

サニーサイドアップグループが国際プロジェクトに携わることは、単なる広報活動以上の意味を持ちます。未来社会のビジョンを形づくる企業や来場者の想いを汲み取り、それを社会にどう伝えるか。その挑戦は、PRの可能性を拡張するものであり、未来のコミュニケーションの形を考えるヒントにもなると感じました。

サニーサイドアップでは、さまざまな商品・サービスのPRコミュニケーションを手がけています。

コミュニケーションの力で、どんなことが実現可能なのか?そんなご相談からでも大歓迎です。ぜひお気軽に下部の「CONTACT」ボタンからお問い合わせください。